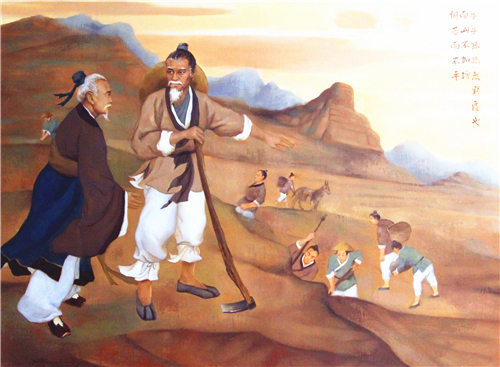

愚公移山源自《列子·湯問》�����,講述的是愚公帶領子孫和鄉(xiāng)鄰面對重山阻隔��,鍥而不舍��、挖山不止的寓言故事�����。其中��,有兩個鮮明的人物形象��,一個是矢志不渝���、叩石墾壤的“北山愚公”�����,另一個是袖手旁觀�、冷嘲熱諷的“河曲智叟”。故事的核心是二者的一段爭論:智叟笑愚公“汝之不惠”�����,愚公據(jù)理駁斥智叟“固不可徹”�,“河曲智叟亡以應”。

在歷史和現(xiàn)實生活中��, 關于愚公和智叟誰智誰愚的爭論一直不絕于耳��。每個時代都有愚公�����,而愚公的身邊從來不缺乏智叟��。新的歷史條件下�,再讀《愚公移山》,思考和辨析什么是“愚”����、什么是“智”,對我們樹立正確的價值取向��,推進偉大斗爭、偉大工程����、偉大事業(yè)具有重要現(xiàn)實意義。

事實上�,對于愚公���、智叟的智與愚問題早有論定��。

魏晉時期的張湛是經(jīng)典《列子》整理和詮釋的集大成者����。張湛注釋 《列子》����,毫不掩飾褒愚公、貶智叟的傾向�����,在批注愚公時講“俗謂之愚者�����,未必非智也”,注釋智叟時講“俗謂之智者���,未必非愚也”�。

唐代丘鴻漸在《愚公移山賦》中盛贊“愚公之遠大”�����,認為“荷從智叟之辨���,則居當困蒙�����,往必遇蹇����,終為丈夫之淺���。今者移山之功既已成����,河冀之地又以平��,則愚公之道行。”

毛澤東同志從1938年12月在抗大引用愚公移山故事號召面對日本帝國主義侵略子子孫孫打下去�����,到1945年6月11日在中共七大上作題為《愚公移山》的閉幕詞��,再到“愚公移山����,改造中國” 的題詞���,對愚公贊賞有加�。

中華5000多年文明發(fā)展中孕育著優(yōu)秀傳統(tǒng)文化�,黨和人民偉大斗爭中孕育的革命文化和社會主義先進文化,積淀著中華民族最深層的精神內核���,代表著中華民族獨特的精神標識���。愚公不愚、智叟不智�����,是中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)價值的評判標準,是當代中國共產(chǎn)黨人的價值追求�。

愚公不愚,他有對理想信念和遠大目標的執(zhí)著追求��。太行王屋兩座大山橫亙在自家門口�����,沒有阻擋愚公對“指通豫南�����、達于漢陰”的美好向往�。他立下移山的宏愿,下定決心����、義無反顧,帶領子子孫孫為之奮斗不息�����。

人與自然是一種歷史的和合共處關系�。妥善處理好人類生存危機和自然生態(tài)危機是兩難抉擇和永恒課題。馬克思和恩格斯在《德意志意識形態(tài)》中指出:“自然界起初是作為一種完全異己的�����、有無限威力的和不可制服的力量與人們對立的,人們同自然界的關系完全像動物同自然界的關系一樣�����,人們就像牲畜一樣懾服于自然界”���。原始農(nóng)耕時代�,生產(chǎn)力極不發(fā)達�����,懾于大自然的威權����, 人類祖先們如何擺脫惡劣的生存環(huán)境和難以逾越的大山�,事關人類生存發(fā)展。“知山之大�����,人之心亦大”�����,尊重自然、改造自然��,是人類的信念和不懈追求�。

愚公之所以移山,不是一時的異想天開�����,一是他“面茲林麓�,愴彼居之湫隘,懲祁寒之慘毒����, 激老氏之志”,二是基于他對“山不加增”的理解和“子子孫孫無窮匱也”的辯證認識���。馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》中就說過:人們自己創(chuàng)造自己的歷史�,但是他們并不是隨心所欲地創(chuàng)造�,并不是在他們自己選定的條件下創(chuàng)造,而是在直接碰到的��、既定的�、從過去承繼下來的條件下創(chuàng)造�。離開客觀條件和歷史背景����,用工業(yè)化、信息智能時代的眼光����,責難古代愚公移山破壞生態(tài)環(huán)境,詰問愚公為何不搬遷而居����,如果不是有意褻瀆中國文化,就是歷史知識的貧乏和歷史縱深感的缺失�。

愚公移山,體現(xiàn)了人類面對難以逾越困難的一種積極態(tài)度和信念���,包含著我國古代人民樸素的唯物主義觀點和辯證法思想��,也是當時歷史條件下人類不怕艱難、不畏險阻����,迎難而上、知難而進的唯一正確選擇�。近代著名學者傅斯年講�,“我的人生觀念就是愚公移山論�����。簡截說罷�,人類的進化,恰合了愚公的辦法��。”智叟認為移山目標不切實際�、遙不可及,貌似明智����,實為目光短淺、逃避困難���,燕雀不知鴻鵠之志�����。

中華文明生生不息���、綿延不斷,中華民族多災多難、內憂外患����。只有飽經(jīng)滄桑、歷經(jīng)苦難的民族���,才會有愚公移山���、精衛(wèi)填海的寓言和精神追求。建設中國特色社會主義偉大事業(yè)����,實現(xiàn)中華民族偉大復興,是前無古人的宏偉大業(yè)�,要不忘初心、堅定理想�����,解放思想����、敢想敢干���,逢山開路�����、遇河架橋����,咬定目標、繼續(xù)前進�����。

愚公不愚�,他有一心為公、造福子孫的使命擔當��。“ 年且九十”的北山愚公�,移山?jīng)Q不是為了自己,而是為了改善子孫后代��、左右鄉(xiāng)鄰的生存生活環(huán)境��。智叟不僅自己不干事����,還對干事的人指手畫腳�,不只是“各人自掃門前雪�、莫管他人瓦上霜”的狹隘,更是“我死之后哪怕洪水滔天”的極端不負責��, 從根本上講就是不愿擔當����、不敢擔當。愚公在移山�����,智叟“笑而止之”�����。這一“笑”��,表現(xiàn)了他對愚公移山的不屑一顧和輕蔑譏諷���。這一“止”����,反映了他對愚公移山的不以為然和粗暴干涉��。智叟的理由和托詞有三:一是“殘年余力”不想為,二是“不能毀山之一毛”不敢為�,三是“其如土石何”不會為��。智叟這笑和止與愚公之妻“且焉置土石”的“獻疑”不同����,一個是置身事外,橫加阻攔;一個是設身處地���,提出問題�、解決問題���。夏蟲不可言冰�。對于智叟的奇談怪論��、冷嘲熱諷�����,北山愚公只能報之以一聲長嘆��,“汝心之固��,固不可徹,曾不若孀妻弱子 ”�,并針鋒相對地駁斥“ 雖我之死,有子存焉 ;子又生孫���,孫又生子;子又有子���,子又有孫;子子孫孫無窮匱也,而山不加增��,何苦而不平?”

事實上����,愚公與智叟的智愚問題,是有關世界觀��、人生觀����、價值觀的話題,是衡量人們如何正確對待公與私�、忠與偽、義與利�、廉與恥、大我與小我��、大智與小巧的試金石。心理學上有一種投射效應����,人們習慣以自己的認知來進行推理判斷,用自己的愛好�����、情感和傾向來猜度和評價別人����。一個心地善良的人總會認為別人都是善良的��,一個思想不健康��、道德水準低的人是無法體味無私和崇高的�����。德國哲學家黑格爾有一句名言:仆妾眼中無英雄��。當年聽到范文瀾先生生活儉樸��,不吸煙���,不喝酒��,平時不坐人力車����,經(jīng)常步行上下班,陳立夫說:不是共產(chǎn)黨��,哪有這樣的傻子?當代活雷鋒郭明義理直氣壯地說:有人叫我郭傻子���,可我沒覺得當傻子有什么不好��。我們的黨員干部都不當“傻子”����,難道讓群 眾當“傻子”嗎?“愚公何德����,遂荷鍤而移山;精衛(wèi)何禽,欲銜石而塞海”(南北朝詩人庾信語)�,這是為公眾、為后人的責任擔當�����,是功在當代、利于后世的歷史使命����。當學愚公擔擔子,莫學智叟撂挑子�。魯迅先生講:“中華民族自古以來,就有埋頭苦干的人����,就有拼命硬干的人�����,就有為民請命的人��,就有舍身求法的人——他們是中國的脊梁����。”

現(xiàn)實生活中,一些黨員干部精神懈怠����、畏難消極、為官不為�,還振振有詞�,這是不擔當不作為懶政怠政的表現(xiàn)�����。要抓住想干事���、敢干事這兩個關鍵點��,強化責任擔當����,樹立忠誠干凈擔當鮮明導向��,營造改革創(chuàng)新�、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的政治生態(tài)�。

愚公不愚,他有笑迎挑戰(zhàn)�、攻堅克難的意志品質。搬走 “方七百里�、高萬仞”的兩座大山,其間的艱難險阻可想而知�����。困難和挑戰(zhàn)面前,愚公沒有選擇退縮逃避���,而是充分發(fā)揮主觀能動性�����,克服“人與山”的矛盾和移山過程中“人與人” 的矛盾�����。愚公先是“聚室而謀”����,統(tǒng)一思想��、凝聚共識�,然后化解其妻“獻疑”和移山中的具體問題��,接著與智叟開展激烈論辯�����、據(jù)理而言,讓巧言善辯的智叟理屈詞窮�����、無以應答�,搬掉“心中之山”,破除移山的障礙�,最終形成了全家鼎力支持、群眾自覺參與���,同心同德�、眾志成城����,挖山不止、“畢力平險”的生動局面�����。

當今社會有一些人為智叟鳴冤����,覺得“搬家”遠比“移山”更加明智,認為愚公是“死腦筋”�����。在歷史和現(xiàn)實中, 總有一些困難和挑戰(zhàn)是我們無法逃避的���,退讓絕無出路����,奮起方能破局�。抗日戰(zhàn)爭時期�,日本侵略者的鐵蹄肆意踐踏中國大地,國民黨軍隊一敗再敗�����、潰不成軍���,抗戰(zhàn)亡國的亡國論甚囂塵上�,全國上下彌漫著失敗情緒�����。中國共產(chǎn)黨人毅然決然地打出了堅持抗戰(zhàn)的旗幟���,點燃全民抗日救亡的烽火���,絕地反擊。1945年6月11日���,毛澤東同志在黨的七大上發(fā)表《愚公移山》的演講���,向全黨發(fā)出了“下定決心、不怕犧牲�����、排除萬難���、去爭取勝利”號召���,中國共產(chǎn)黨從此成為中華民族革命、建設���、改革發(fā)展的中流砥柱����。愚公移山精神也以其深厚的歷史傳承、豐富的思想精神內涵����,在我們黨領導人民推進革命、建設和改革開放的各個重要時期發(fā)揮了重要作用�。

當前,經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)�,處在轉型升級、爬坡過坎的緊要關口�����;全面建成小康社會進入最后決勝階段���,必須打贏脫貧攻堅戰(zhàn);全面深化改革進入深水區(qū)�����,剩下的都是“難啃的硬骨頭”;全面依法治國進入關鍵期�,多種深層次利益矛盾交織疊加;全面從嚴治黨永遠在路上��,反腐正風肅紀任務艱巨����。所有這些,都需要全黨上下有一股拼勁�、韌勁、恒勁�����、干勁��,披荊斬棘��、艱苦奮斗����,釘子一錘一錘地敲,困難一個一個地克服�����, 矛盾一個一個地解決�����,抓鐵有印���、踏石有痕�����,銳意進取�����、苦干實干��。

愚公不愚����,他有善作善成和功成不必在我的博大情懷。 愚公移山既要一鍬一镢“叩石墾壤”�,還要一箕一畚“運于渤海 之尾”,更得“寒暑易節(jié)���、始一反焉”長年累月持之以恒的不懈努力�����。愚公深知移山?jīng)Q非一日之功���,他忘懷事功、不期名利, 久久為功����,以至感動上帝。而智叟卻只是坐而論道���、夸夸其談,好高騖遠�����、急功近利�����,投機取巧�����、坐享其成��。在《列子·湯問》愚公移山全文后��,張湛由衷地批注道:“夫期功于旦夕者�, 聞歲暮而致嘆;取美于當年者,在身后而長悲。此故俗士之近心�����,一世之常情也�。”這是張湛對智叟和俗士的哀嘆。“至于大人以天地為一朝���,億代為瞬息;忘懷以造事���,無心而為功;在我之與在彼,在身之與在人���,弗覺其殊別��,莫知其先后”���。這是張湛對愚公和圣人志士功成不必在我境界的贊譽。“哂河曲之智��,嗤一世之惑��。悠悠之徒�����,可不察歟?”這是張湛勸世人勿學“河曲之智”、勿受“一世之惑”的諄諄告誡��。實現(xiàn)遠大目標�����,決不能學智叟的“小聰明”��,必須有愚公的“大智慧”�,立足當前����、 著眼長遠,“功不廢舍����,不期朝夕”,善作善成���、久久為功�,積小勝為大勝��,直至勝利。

偉大的時代�����、偉大的事業(yè)�,需要偉大的精神。黨的十八大以來�,以習近平同志為核心的黨中央以強烈的歷史使命感、深沉的使命憂患��、頑強的意志品質���,從實現(xiàn)“兩個一百年”和中華民族偉大復興中國夢的戰(zhàn)略全局出發(fā)�,確立創(chuàng)新����、協(xié)調、綠色����、 開放、共享新發(fā)展理念�,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局����,開創(chuàng)了治國理政的新時代��,充分展現(xiàn)了對國家�����、對民族���、對人民的責任擔當。

全面貫徹落實黨中 央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略�����,需要全黨上下大力弘揚愚公移山精神�����,以昂揚向上的精神狀態(tài)�、攻堅克難的革命斗志��, 咬定目標�,勠力同心,不畏艱險�,“畢力平險”����。正如習近平總書記去年 12 月 30 日在全國政協(xié)新年茶話會上指出的:“一個時代有一個時代的主題����,一代人有一代人的使命。

新長征路上�����,每個中國人都是主角��、都有一份責任�����。讓我們大力弘揚愚公移山精神�����,大力弘揚將革命進行到底精神����,在中國和世界進步的歷史潮流中,堅定不移把我們的事業(yè)不斷推向前進�����,直至光輝的彼岸。”

延伸閱讀:河南各地時代精神

上個世紀六七十年代����,那是一個崇尚變革、崇尚理想���、崇尚英雄的時代��。在那個年代��,河南多地在極其艱苦的條件下���,靠不怕吃苦、戰(zhàn)天斗地的精神引領��,開辟了各地發(fā)展的偉大局面����,成就了永放光芒的“時代精神”�����。

安陽林州市:紅旗渠精神

紅旗渠動工于1960年,勤勞勇敢的三十萬林州人民�,苦戰(zhàn)十個春秋,僅僅靠著一錘��,一鏟�,兩只手,在太行山懸崖峭壁上修成了這全長1500公里的紅旗渠�,結束了十年九旱、水貴如油的苦難歷史����,而且孕育了"自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè)�����,團結協(xié)作�,無私奉獻"的紅旗渠精神。

安陽殷都區(qū):躍進渠精神

躍進渠灌區(qū)位于安陽縣西部山區(qū)(現(xiàn)屬于安陽殷都區(qū))�����,始建于1958年����,1977年竣工��,因動工時正值大躍進時期����,故名“躍進渠”�。

屬全國大型灌區(qū)、河南省重點文物保護單位�。全長147公里,干渠鑿全長37.6公里��,支���、斗����、農(nóng)渠840多公里��,建造橋��、閘��、涵洞�、渡槽等各種建筑物572座���。躍進渠修建在崇山峻嶺之中�,懸崖峭壁之上,數(shù)萬名民工吃住在工地�����,斬山劈嶺�����,鑿石導河����,苦戰(zhàn)10年,以驚人的毅力削平鉆透了座座高山�����。在建設過程中曾有500多名安陽縣民工因工致殘���,108名優(yōu)秀兒女獻出寶貴生命��,全縣人民用勤勞和智慧鑄就了“自力更生�����、艱苦奮斗����、科學求實、團結協(xié)作���、無私奉獻”的躍進渠精神��,堪稱紅旗渠精神的“姊妹篇”�。

新鄉(xiāng)輝縣市:輝縣人民干得好

鄭永和���,輝縣老縣委書記�,在上世紀六七十年代����,他帶領全縣人民治山治水,劈山開路�����,攔河造田���,創(chuàng)造了“輝縣人民干得好”的輝縣精神���。

“要讓群眾干,干部先流汗����。”他帶領十萬民工扎進深山窩棚里,頂酷暑�,戰(zhàn)嚴寒,以太行山人“說了算�����,定了干��,再大困難也不變”的豪情��,在太行山上�,在爛石灘上,開辟了一個又一個戰(zhàn)場�,創(chuàng)造了一個又一個輝縣奇跡。建成中小型水庫18座��,修建灌溉干����、支渠5122條����,有效灌溉面積達73.2萬畝�;修整水平梯田29.2萬畝,治理水土流失面積650平方公里����;開鑿公路隧道34座,修筑公路橋梁59座����,新建、擴建公路556公里����;電力、郵電���、工業(yè)等都有不同程度的發(fā)展�。

經(jīng)過實干�����、苦干加巧干,連續(xù)十余年的努力�����,輝縣的生產(chǎn)和生活條件得到了根本改變����,呈現(xiàn)出“高峽出平湖��,灌渠繞山轉”����、“走山不見山,一馬趟平川”����、“光山披綠裝,生活大變樣”的新景象�。

現(xiàn)代“愚公”

一、李保國:把論文寫在太行山上

2017年6月10日晚�����,由河北省河北梆子劇院創(chuàng)排的河北梆子現(xiàn)代戲《李保國》在北京保利劇院亮相���。此戲謳歌的對象就是現(xiàn)代“愚公”李保國�。

據(jù)介紹,該劇于2017年1月首演�。為大力學習和弘揚李保國的高尚精神,該劇開展基層惠民演出活動�,深入太行山區(qū),重走李保國當年的科技扶貧之路�����,至今演出50場�����,觀眾達10余萬人次���,受到干部群眾熱烈歡迎�����。

李保國生前是河北農(nóng)業(yè)大學教授�、博士生導師����,他三十五年如一日�����,每年深入基層200多天�,讓140萬畝荒山披綠���,帶領10萬農(nóng)民脫貧致富�����。該劇生動反映了經(jīng)濟林專家李保國同志奮戰(zhàn)在扶貧攻堅和科技創(chuàng)新第一線,畢生精力投入山區(qū)生態(tài)建設和科技富民事業(yè)中的感人事跡���,生動展現(xiàn)了李保國“把農(nóng)民變成我�����、把我變成一個老農(nóng)民”“把論文寫在太行山上”的博大情懷����,歌頌了他心系群眾���、扎實苦干�、奮發(fā)作為、無私奉獻的“新愚公”精神�����。

二�、黃大發(fā):為全村人喝上水修水渠36年

在黔北的大山深處,藏著一條“紅旗渠”——7200米主渠�����,2200米支渠����。帶領全村200多村民修建這條歷時36年之久,繞三重大山�����、過三道絕壁��、穿三道險崖“生命渠”的人就是82歲的共產(chǎn)黨員黃大發(fā)����。

黃大發(fā)

貴州省遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)團結村草王壩村的原支書

23歲時,加入中國共產(chǎn)黨,

25歲他被推選為草王壩村支書���。

三����、黃永國:13年堅持挖山 荒山造“盆景”

在湘西吉首有一位72歲的老人����,堅持13年每天用鐵鍬與鋤頭挖山崗上地表面的土石��,讓掩埋在土層下面造型奇特的巖石裸露出來���,在荒山野嶺的山崗上打造出了一個大型“盆景”����。有網(wǎng)友感嘆:真是一位執(zhí)著的現(xiàn)代“愚公”!

王牌智庫觀點

從《列子?湯問》中的愚公移山���,到“紅旗渠����、躍進渠”等時代精神�,再到現(xiàn)代愚公的“執(zhí)著堅守”,我們的人文歷史中從不缺乏時代的精神品牌�����,每一個時代精神都令人心潮澎湃,然而����,我們在追尋“時代英雄”時,在當下時代又該貢獻怎樣的價值�����?

王牌智庫認為�,“愚公不愚 智叟不智”的哲學思辨反映當下黨員干部群體的兩類形象——智叟型與愚公型。智叟型干部���,工作中“善言不善行”�,對待事業(yè)“不愿擔當��、不敢擔當”���;而愚公型干部��,工作中“能謀善斷��,會干實干”����,對待事業(yè)“崇尚實干,執(zhí)著追求”�����。變革時代�����,精神引領發(fā)展�。傳承“愚公精神”,讓更多地干部成為勇于“擔擔子”的愚公型干部��,才能實現(xiàn)全面建設小康社會的宏偉目標�。

王牌閱官 NEWS

王牌閱官 NEWS